這個展的主角亞伯斯(Josef Albers),實在不較葛羅佩斯(Walter Gropius),或講出「Less is more」的密斯凡得羅(Ludwig Mies van der Rohe)等人來的出名,不過我們多少都會對他的作品有些印象,其中他的「色彩認知理論」、對形狀和材質的實驗性探索,實際上是以內化的方式影響著今日的視覺藝術,只是我們太習以為常、視為理所當然,而忘記了理論的發展其實自有一番過程。

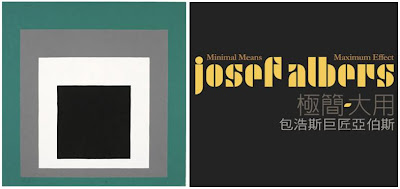

亞伯斯知名作品「向方形致敬」。不過他卻說,形狀像是個盤子,是為了呈現他熱愛的色彩。

參觀一場展覽,除了欣賞展品本身,還能夠藉著展覽形式的規劃,體會在展品之外企圖傳遞的概念—這也是策展人的重要與功力發揮之所在。「極簡‧大用:包浩斯巨匠亞伯斯」完整的展覽規劃,則成功做到了這一點。

此展從亞伯斯生平歷程切入,帶出他在不同時期對藝術探索:早期創作、包浩斯任教時期(玻璃創作、攝影、家具設計、印刷字體設計)、移居美國時期(版畫、形式結構研究、色彩研究),是以人為主軸,串起作品的部分,觀者能從中發現他嘗試的軌跡、生命不同階段的體悟對其藝術發展產生的影響(如移居美國時,當地多變的四時景觀有別於德國故鄉的規律,使他對色彩的想像更加豐富),在各個時期中,彷彿看見他的變化、成長和學習,整個展場的氛圍,也將觀者從平面的視覺,導入亞伯斯此人沈靜的精神裡,除去作品的盛名,回歸到原原本本的亞伯斯。每個作品都是他當下的心靈。

亞伯斯的錯視練習。

福田繁雄的作品,於平面中創造出另一層想像的空間,以趣味性、新鮮感,吸引著觀者的目光。只是在看完為數眾多的展品後,迷惑的不只是視覺,還有心生的疑惑:福田繁雄的想法為何能如此與眾不同?

這類的錯視手法,並非不可複製,要能呈現出作品中的特異與價值,還是得回到設計者的本身:不能取代的是福田以錯視手法釋放的空間想像、藉此體現他對社會議題的觀察,這些,都是走馬看花、僅僅瀏覽作品表象所無法獲得的。

圖片來源:

高雄市立美術館

高雄駁二藝術特區

(Text By Amber Chang)